彭德:纪实摄影家是时代之眼

时间:2009-10-29 10:20来源:网络转摘 作者:网络 点击:

次

国内、国际摄影资讯 获奖作品 赛事 展览 外拍 采风活动 摄影协会 组织 论坛 博客 拍客 旅游 器材 讲座 沙龙 培训教育 图片交易 广告摄影 画册制作

|

纪实摄影不等于新闻摄影。新闻摄影作为纪实摄影的一支,常常是拍摄即时的、突发的社会事件或社会关注的人物事迹。摄影艺术中的纪实摄影,更多地关注长时间存在的文化现象,画面往往比较含蓄,不像我在前面列举的新闻照片那样刺激。

谈论纪实摄影,绕不开萨尔加多。萨尔加多揭示苦难的纪实照片,在中国摄影界的影响很大。他的作品有唯美倾向,形式感很强,同20世纪中国新闻摄影的摆拍作风殊途同归。

陕西是中国纪实摄影的重镇,胡武功、潘科、石宝琇以及病逝的侯登科是代表人物。

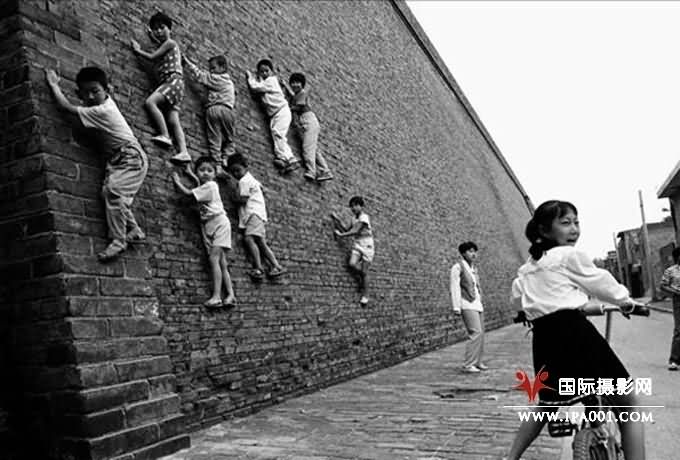

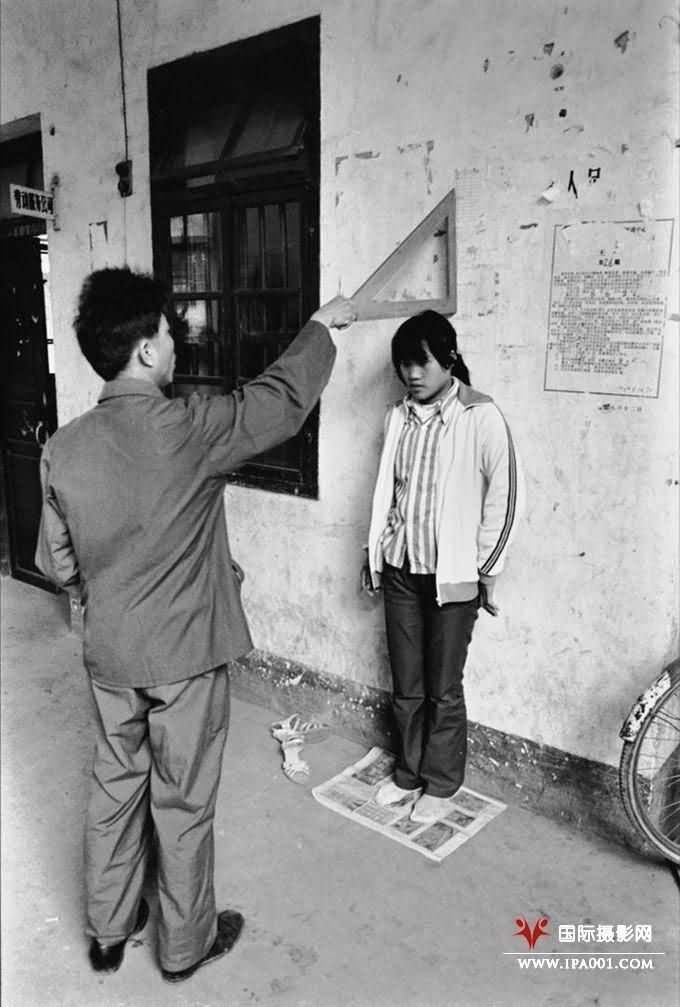

中国不是体育强国,充其量只是体育比赛强国。因为全民体育还是一句口号。胡武功这几幅纪录运动的照片,就是实证。我曾想用在我批评张艺谋北京奥运开幕式的文章上,当时没有找到胡武功,网上的图片又太小。(我对摄协秘书长仵晓中说,摄影界为了保护专利,上网都不用像素大的照片,很失策。传播永远是第一位的,专利是第二位的,只有大像素作品的广泛流传,摄影才有社会价值。我在网上搜索潘科和石宝琇的作品,一幅都没有。)

胡武功的这张照片具有讽刺意味,这类徒有形式而没有听众的会议很常见。

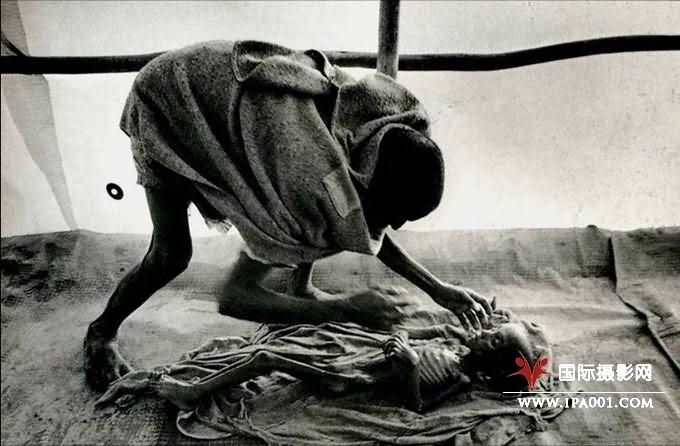

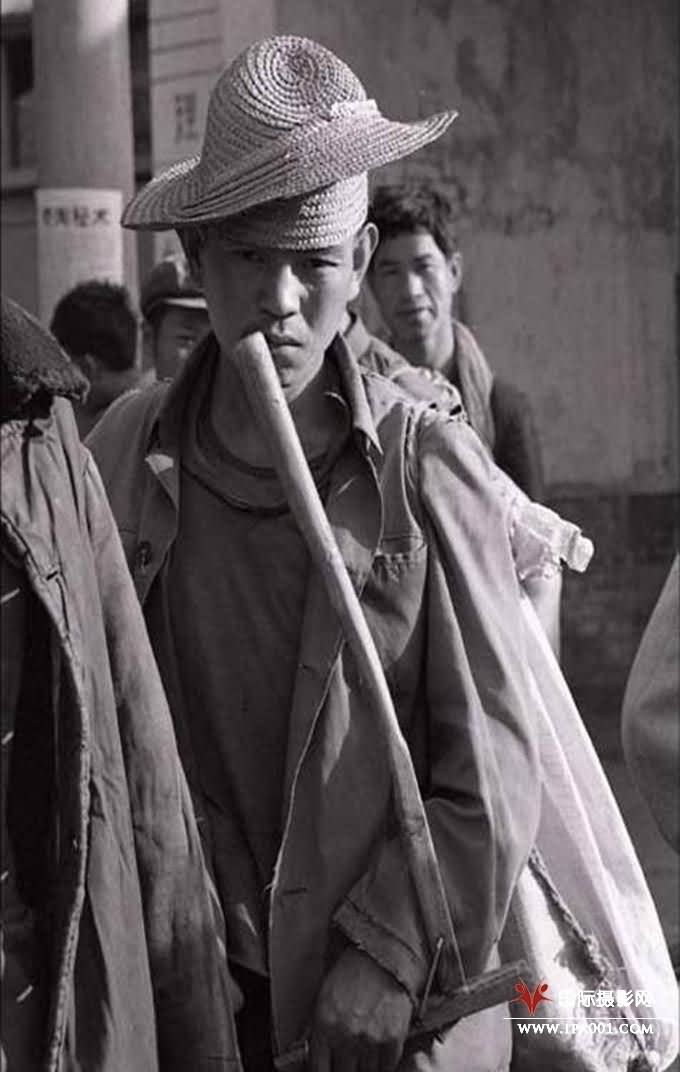

侯登科的《麦客》很有名,无奈的面部表情显示出麦客的共同情绪。

麦客的肢体表情。

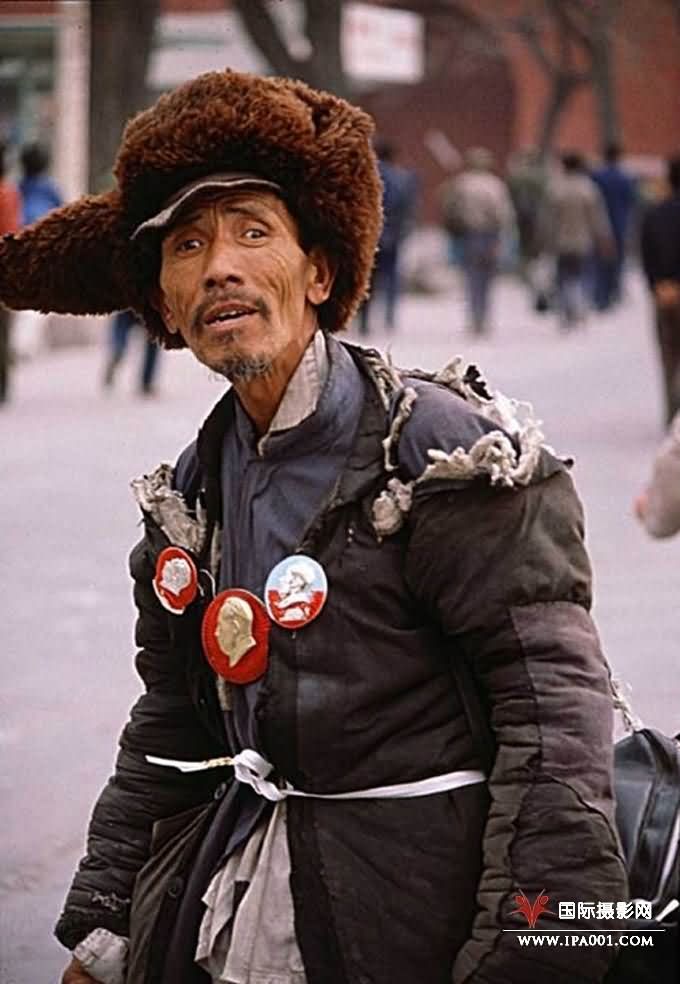

除了相章靓丽之外,浑身的穿着同乞丐没有区别。一个民穷国困时代的象征。

陕西纪实摄影纪录的农民,安哥(彭振戈)的纪实摄影纪录的主要是小市民。

陕西纪实摄影比较沉重,安哥的作品比较调侃。

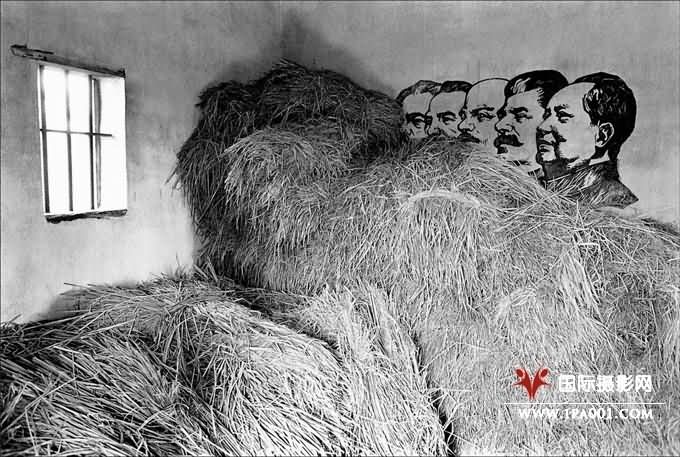

文革遗迹。当时有个口号:“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗!”这屋子里堆满了社会主义的草。

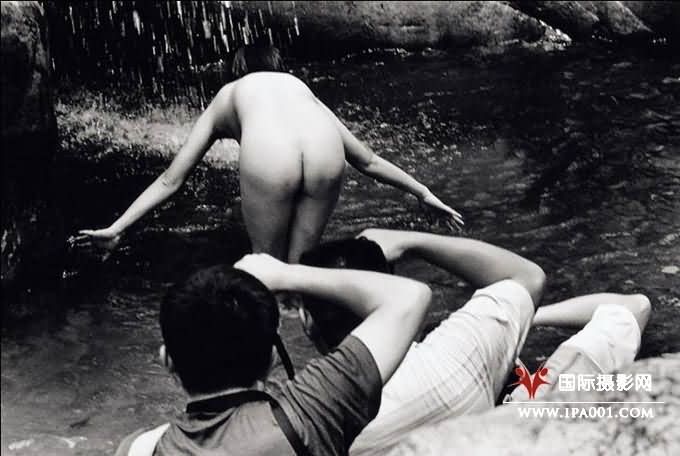

它是对摆拍人体摄影的嘲弄。三个摄影家面对相同的人体用相同的动作在拍摄,这哪像在搞艺术?可笑!

| 林永惠拍的《东北人》。林永惠同矿工生活过很长时间,拍过几千张的矿工图片,很到位,可惜网上搜索不到,只找到了这幅不大清晰的图片。二十年前,萨尔加多认为林永惠是当今6×6毫米相机最优秀的摄影家。

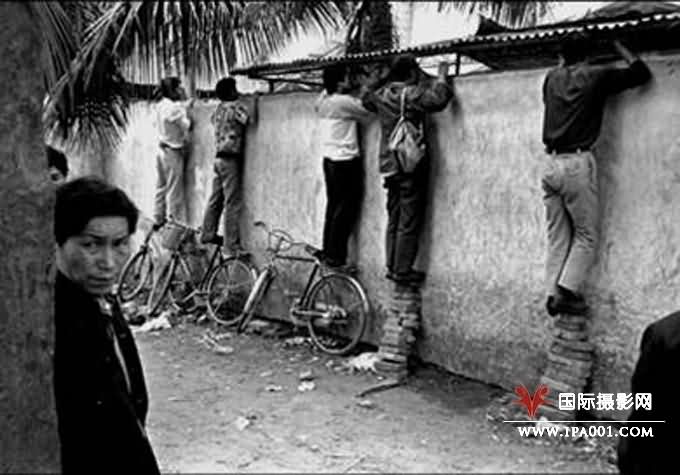

黄一鸣的《窥视》。陕西青年摄影评论家巩志明评论过他的作品,大家有兴趣可以去读读。

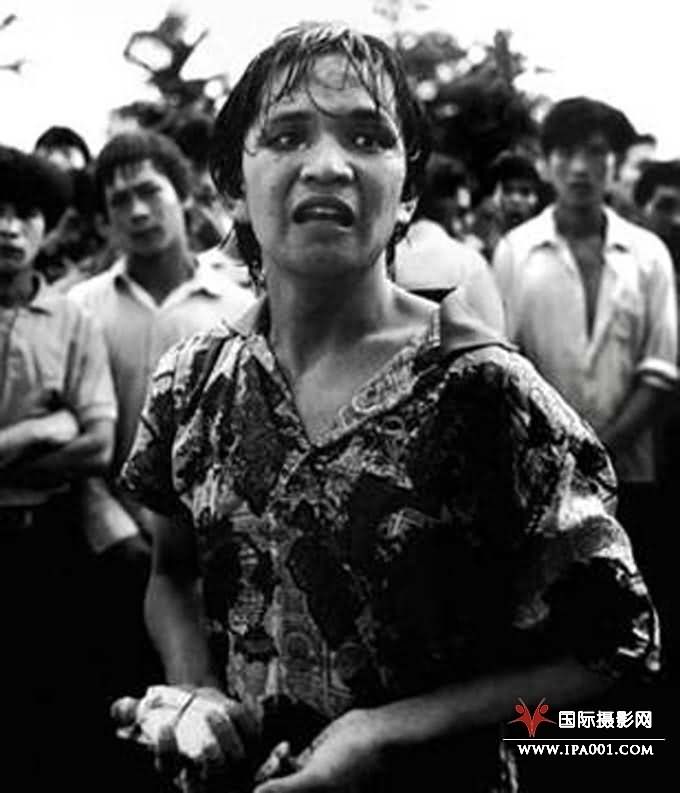

张新民是农民摄影家,文化程度不高但悟性高。二十年前他拍的这幅深圳股民很感人。

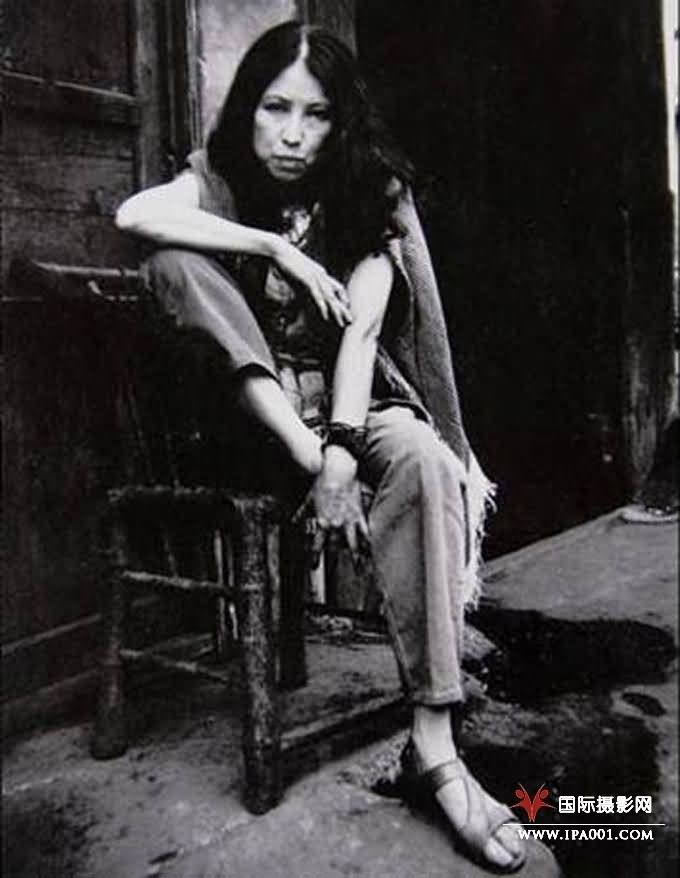

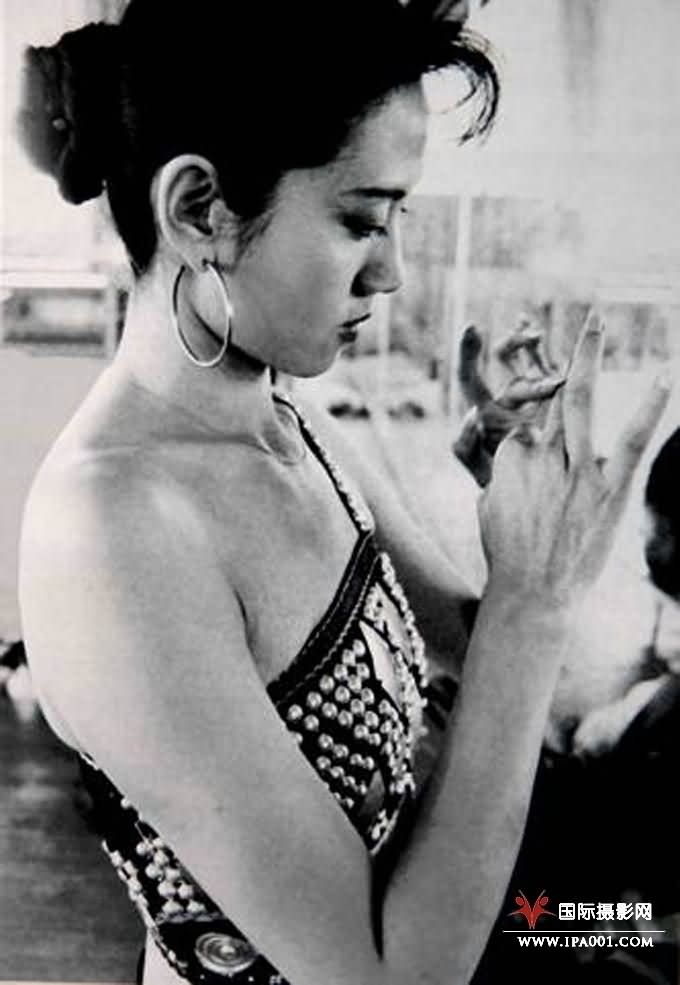

《三毛在成都》,肖全的成名之作。三毛在成都呆了几十天,肖全一直跟着她。

三毛是台湾的美女作家,这是她年轻时的照片。她的小说像她的人一样清新透明可爱。后来她外嫁,丈夫不幸夭折,她到成都时,衰老不堪。三毛离开成都不久就自杀了。照片中的神情是预兆。人们都不敢面对真实的自我。你们去调查一下,纪实照片中的当事人,都不愿意把照片挂在自己的家里。三毛看了肖全拍的自己,肯定很绝望。

|

肖全曾在舞蹈家杨丽萍的家里住过一个月,拍了几千张照片,包括没有发表的私生活照片。第一周他同她只是聊天,消除彼此间的障碍。他拍的是生活中的杨丽萍,而不是精心打扮的灯光下的舞蹈家。不过在杨丽萍的个人网站上,这些并不靓丽的照片不见踪影。

毕竟是面对舞蹈家,肖全的这组照片似乎有摆拍的痕迹。

摆拍对20世纪中国纪实摄影产生过强烈影响。首先是政治原因。比如大跃进时期和文革时期,很多新闻照片都是摆出来的。第二是物质原因。由于当时的摄影家用是的胶片,胶片很贵而中国人很穷,快门咔嚓一响之前,人物动态、表情、构图、光影关系都必须到位,除了反复地摆动作,做表情,别无他法。其实摄影要像用眼睛看世界一样自然和连贯。连贯地、大批量地拍摄,才能出好照片。二十几年前,美国摄影界组织过《中国一日》的摄影活动,在京沪穗等大城市分别找纪实摄影家拍摄当地的照片,每人发了100卷135胶卷,可以拍3600多张,前提是必须一天拍完。所有的人都没能用完这么多胶卷,只有李前光例外。李前光是解放军画报的记者,精力过人。他拍上海,凌晨就在南京路路口等着,一直拍到天黑。广州美院毕业的张海儿是纪实摄影高手,受雇于法新社,曾被指派到突利斯拍照,一天拍135胶卷共计1500卷!他采用连拍功能,几部相机轮番使用,几个助手为他装胶卷。有的影像模糊,但现场感很强。可惜网上没有他的图片。

袁冬平不知何许人,他拍的精神病院很到位。人类已经进入到精神病时代,你们谁要是在精神病院拍一年,肯定会成为一个人物。我在网上发表过一篇《精神病时代的人物画》,有兴趣的可以看看。

下面是袁冬平的两件作品:

黄雅莉拍了很多中国城市风情照。她把这些照片作为素材,在电脑上对某些局部加强或减弱,形成主观印象。我称为“主观纪实摄影”。

纪实摄影家的社会使命,是做时代之眼,历史之眼,人民之眼。

| (责任编辑:管理员)) |

------分隔线----------------------------

{dede:include file='ajaxfeedback.htm' /}