2025年5月13-14日,由四川省眉山市艺术摄影学会(国际摄影协会四川眉山分会)、眉山市旅游发展集团有限公司联合组织的《东坡行旅》大型图册采风摄制组,从四川眉山到河南郏县,跨越千里追寻东坡文脉,继续用镜头记录东坡足迹。

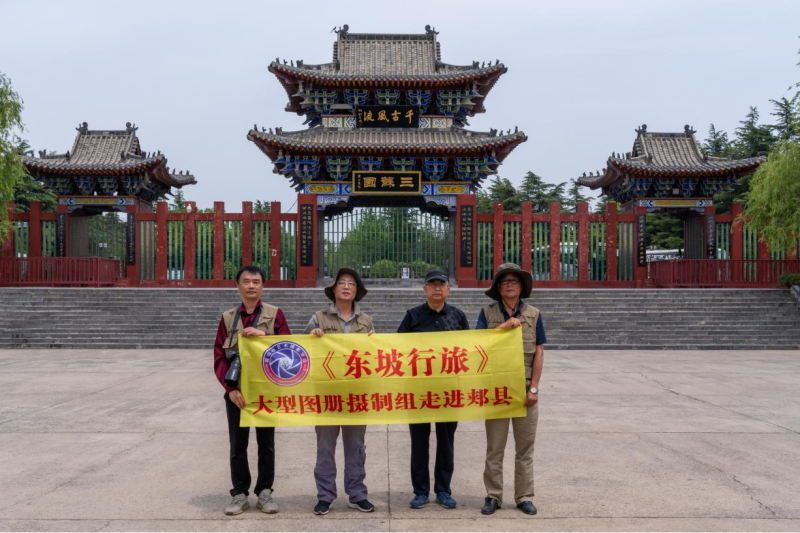

《东坡行旅》大型图册摄制组摄影师 左起:余磊、杜齐、李继军、侯建明 (摄影:杜齐) 初夏时节,摄影采风摄制组一行四人从苏东坡故里四川眉山三苏祠启程,抵达河南省开封市,辗转来到平顶山市郏县。这里是苏轼、苏辙兄弟的埋骨之地,苏洵衣冠冢合葬三苏坟之所,也是东坡人生漂泊的最终归宿。摄影师以镜头为笔,记录下这位大文豪宦海沉浮的最后一程。三苏故里在眉山,魂归之地在郏县,令人不禁感叹,苏轼一生足迹遍布大江南北,但唯有郏县,承载了他“是处青山可埋骨”的生死之托。

中顶莲花山 俯瞰中顶莲花山(摄影:李继军) 嵩山余脉,小峨眉山下的归隐夙愿 摄制组从平顶山市郏县县城驱车15公里,来到郏县茨芭镇的中顶莲花山(俗称“老爷顶”)。登山远眺,群峰如黛,山形似眉。北宋元丰年间,苏轼贬谪汝州团练副使时途经此地,见山势“美似家乡峨眉”,遂生归隐之志,临终前立下“葬我嵩山下”的遗言。山脚下,曾经的“均天台”遗址已化作一片金色麦田。史载苏轼曾在此与友人饮酒赋诗,而今古建筑荡然无存,唯余风声掠过麦浪,仿佛低吟着“大江东去”的苍凉。

龙兴石塔——镇凤塔(摄影:杜齐) 龙兴寺寻踪,荒草中的千年石塔 摄制组驱车40公里,辗转前往平顶山市宝丰县寻访龙兴寺遗迹。北宋绍圣年间,苏轼贬谪途中曾与弟弟苏辙短暂停驻此寺,饮茶论道,留下“夜凉疑有雨,院静似无僧”的诗句。摄制组几经周折,找到了龙兴寺和“龙兴寺及石塔”碑刻,周围并未看到到石塔。又步行2公里,向村民打听,走入公路边的一条崎岖小径。在小径入口的地面上,歪斜平躺着一块被连根拔起的标志牌——镇凤塔。穿过崎岖小径,途中遇到三岔口,先走了一段弯路,又回头走入另一条岔路,终于看到石塔。石塔孤零零矗立在田野中,两块光伏充电板与摄像头突兀地“守护”着这座千年遗存。摄影师们在按下快门时感叹:科技与古迹的碰撞,恰似东坡精神在新时代的另类延续。

三苏园 外景(摄影:侯建明) 三苏园,草木思乡碑林寄魂 摄制组来到国家级重点文物保护单位之一的三苏园。三苏园内包含了三苏祠、三苏坟、神道、三苏湖、思乡柏、青山玉瘗牌坊、东坡碑林、三苏纪念馆、苏轼布衣像、三父子座像、广庆寺等元素。踏入陵园,翠柏森森,树干皆向西南倾斜,传说因三苏思乡之情感化草木,故称“思乡柏”。三苏祠内,元代彩绘泥塑三父子坐像栩栩如生,苏轼布衣执卷,眉目间仍存“一蓑烟雨任平生”的洒脱。东坡碑林中,136篇诗文由启功、沈鹏等名家书写的石刻,尤以“东坡大江东去碑”园最为震撼,百位书法家以不同笔触共书《念奴娇·赤壁怀古》,墨浪翻涌如惊涛拍岸。青山玉瘗牌的坊柱上,镌刻的“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神”,正是苏轼乌台诗案中写给苏辙的绝命诗。摄影师驻足良久,不禁感慨:这两句诗写尽了兄弟情深与文人的风骨。

青山玉瘗牌 坊柱上镌刻“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神” (摄影:余磊)

三苏坟前祭拜 三鞠躬(摄影:杜齐) 夜雨祭东坡,一杯浊酒寄追思 采风接近尾声的前夜,天空忽撒点点碎雨,仿佛替苍生呜咽。翌日晴空万里,摄制组依照眉山传统风俗为三苏扫墓、祭拜。三座坟冢东北向西南一字排开:苏轼墓居首,苏洵衣冠冢居中,苏辙墓殿后。摄制组一行四人在三苏坟前扫墓清理,摆好祭品,斟满酒杯,面向苏坟三鞠躬。端起酒杯以酒酹地向三苏坟敬酒,再绕行苏仲南夫妇墓、梁氏墓以及苏家先人坟前,向他们逐一敬酒。敬酒结束,在祭拜仪式最后的纳福环节,摄影师们与先人共享祭品美食,共饮家乡美酒。至此,祭拜圆满礼成!暮色渐沉,柏树林中忽起簌簌声响,如雨打枝叶——这便是郏县八大奇景“苏坟夜雨”的由来。相传风声过处,柏涛化雨,恰应了二苏“夜雨对床”的未竟之约。

三苏纪念馆 外景(摄影:侯建明) 文脉不息,东坡精神的当代回响 临别之际,摄制组在三苏纪念馆前合影留念。心中感慨,从眉山到郏县,从生到死,东坡用一生诠释了“此心安处是吾乡”。如今的郏县,三苏文化已成金点名片。景区内,学子们触摸碑刻感悟文心;县城中,饸饹面与豆腐菜的香气里,仍飘荡着“人间至味是清欢”的烟火气;东坡精神,早已融入这片土地的肌理,千年不衰。 (采风小组摄影师:侯建明、余磊、杜齐、李继军) 【编写:余磊】 (责任编辑:管理员)) |

万里追寻东坡路"系列报道-郏县篇(10)

时间:2025-07-22 12:56来源:眉山市艺术摄影学会 作者:余磊 点击:

次

------分隔线----------------------------

- 推荐内容

-

- 凝心聚力启新程 光影逐梦再出发 --广州国际摄影协会2026年首次会长秘书长会议召开

- 摄影采风招·邂逅淇澳岛:捕候鸟翩跹,寻古村烟火,追海上霞光

- 国际摄影协会 2025 年度总结评选工作的通知

- 甘肃分会走进定西通渭常家河山楂小镇旅游景区开展"红果满枝迎丰岁·山楂小镇庆佳节"为主

- 关于成立深圳南山俱乐部的聘任通知

- 《聚焦美丽中国 | 百名摄影师作品全球巡回展》(晋中)开幕新闻通稿

- 聚焦美丽中国·百名摄影师作品全球巡展深圳站盛大开幕

- 聚焦美丽中国 · 百名摄影师作品全球巡回展(深圳站)即将启幕

- 汇聚光影·共创视界——国际摄影艺术交流群作品征稿

- "手机看世界"手机摄影大赛特等奖获得者——杨晓武

- 国际摄影协会湖南长沙分会成立一周年庆典暨"德尔奇杯"摄影比赛颁奖圆满举行

- 关于"摄狗智能眼镜杯"IPA第十五届国际摄影艺术展"征稿延期通知

- 《揭秘摄影获奖作品的创作技巧与窍门》讲座成功举办