溪山深处觅乡愁——“买田阳羡吾将老,从初只为溪山好” 此去真为田舍翁,九百多年前,苏轼在《菩萨蛮·阳羡作》中道尽对宜兴山水之眷恋。

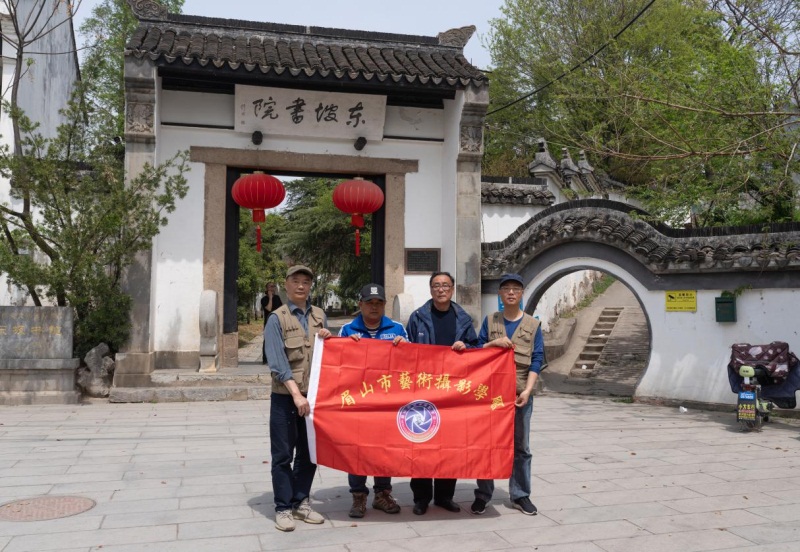

《东坡行旅》大型图册摄制组走进宜兴(阳羡)(摄影师:杜齐拍摄) 由四川省眉山市艺术摄影学会(国际摄影协会四川眉山分会)、眉山市旅游发展集团有限公司联合组织的《东坡行旅》大型图册采风摄制组,沿着东坡足迹从四川眉山三苏祠启程,跨越千里,沿苏轼为宦足迹,途经常州、扬州、镇江市,第四站行至江苏宜兴,继续用镜头记录苏东坡在阳羡的足迹。 宜兴,这座古称“阳羡”的江南小城,承载着东坡晚年买田归隐的夙愿,更镌刻着他心系百姓、造福一方的赤子情怀。采风小组一行四人在丁蜀镇的阡陌乡间,用镜头续写东坡与阳羡的千年情缘。

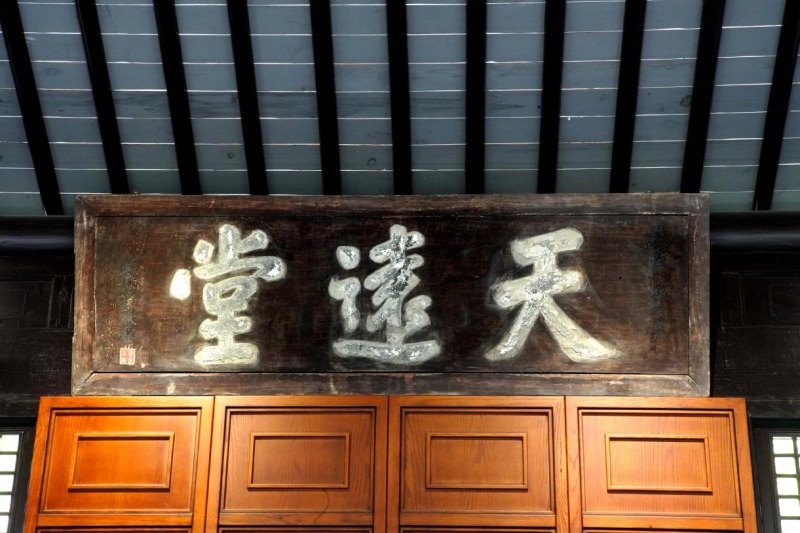

宜兴和桥镇闸口村村民“苏粉”秦科东(企业厂长)介绍自己在《东坡海棠园》内无偿捐赠“唤鱼池”设计与园林设施,自费修缮保护天远堂匾额古件情况。 海棠园,百姓护佑香火映丹心 2025年4月6日,采风小组一行四人来到宜兴和桥镇闸口村,在东坡海棠园内看到海棠枝叶繁盛,随风轻曳,虽已过盛花期,却不乏东坡笔下“朱唇得酒晕生脸”绰约风姿的想象力。园中,摄影师们看到一位村民迎面走来,热情自我介绍名叫秦科东,自称“苏粉”,是一家企业厂长,因崇敬东坡,无偿捐赠“唤鱼池”设计与园林设施,更自费修缮保护天远堂匾额古件。他说:“东坡在此买田归隐,为百姓疏浚河道、兴修水利,我们守护他的遗韵,是报恩。”

《天远堂》匾额古件

东坡买田处 苏轼紫砂立像 寻书院,见千年文脉薪火相传 采风小组一行四人踏入丁蜀镇东坡书院。青瓦白墙间,苏轼紫砂立像巍然伫立,衣袂翩然似欲乘风归去。似蜀堂讲堂内,郭沫若、邹韬奋曾执教的木质讲台静默无言,却仿佛回荡着历代文人“以天下为己任”的铿锵之声。摄影师们聚焦剪纸壁画,记录东坡家教家风传承,阳羡买田,苏轼布衣简行,与农人躬身交谈的场景,恰与其“民者,天下之本”的为政理念交相辉映。书院文创负责人感慨:“东坡虽未长居于此,却以诗书教化滋养了阳羡文脉,至今薪火不熄。”

国家级工艺美术师万瑞丰商号第四代传人陈敏智为用户制作东坡提梁壶 访提梁,悟匠心神韵传承不息 “松风竹炉,提壶相呼”,循着东坡《试院煎茶》的诗意,摄影师们寻访至国家级工艺美术师陈敏智的工作室。作为万瑞丰商号第四代传人,陈敏智手握一把祖传紫砂泥,在镜头前演绎“东坡提梁壶”的成型之秘。壶身线条刚劲如东坡风骨,三叉提梁暗合“天、地、人”三才之道。当年东坡改良陶壶,将直柄改为提梁,既便烹茶,亦寓托超然物外之志。向摄影师们展示了央视主持人撒贝宁报道过的提梁壶,陈敏智轻抚成品壶感叹:“这份匠心,我们宜兴为此守候了近百年。”

祝陵村,单孔玉带石拱桥 踏玉带,感治水惠民初心如磐 行至祝陵村,一座单孔石拱桥横卧碧波。采风小组摄影师一行四人头顶艳阳登上玉带桥,无人机、相机快门声中,运河支流穿村而过的画卷徐徐展开。据《宜兴县志》载,苏轼见乡民涉水艰难,捐俸倡建此桥,更以“玉带”为名祈愿百姓生活温润如玉。而今,桥畔古樟亭亭如盖,村民仍然传颂着东坡“宁苦身以利人”的故事。这座桥不仅是地理坐标,更是东坡精神丰碑。摄影师们将镜头对准地面石刻和桥身斑驳的石碑,那里依稀可辨历代修缮者的姓名,连缀成一首跨越时空的民生诗篇。

东坡阁夕照 离宜前夕,采风小组摄影师们驻足蜀山南麓,吟诵东坡留题竹西寺的绝笔:“剩觅蜀冈新井水,要携乡味过江东”。当年贬谪路上,东坡先生携故乡井水植于阳羡,以解思蜀之苦;暮年归隐时,又将半生宦海浮沉化作“阳羡溪山古有名”的豁达。而今,采风小组摄影师们用光影定格这段“吾生如寄”的旅程,在东坡书院门前合影,纪念这跨越千年的隔空对话,亦是当代人对“家国天下、民本为怀”东坡精神的庄严致敬。

跨越千年隔空对话,致敬东坡精神“家国天下、民本为怀” (摄影师:杜齐拍摄) 宜兴两日,摄影师们伴随着紫砂泥的温润、书卷气的氤氲与石桥流水的叮咚声,触摸到更加鲜活的苏东坡:他是心系苍生的士大夫,是醉心匠心的创作者,更是渴望归田园居的游子。或许正如他在阳羡种下的那株海棠——根扎故土,花开他乡,却始终向阳而生。 (采风小组摄影师: 侯建明、李劲、杜齐、余磊 【编写】余磊 眉山市艺术摄影学会 2025年4月8日 (责任编辑:管理员)) |

"万里追寻东坡路"系列报道-宜兴篇(6)

时间:2025-07-07 11:11来源:眉山市艺术摄影学会 作者:余磊 点击:

次

------分隔线----------------------------

- 推荐内容

-

- 凝心聚力启新程 光影逐梦再出发 --广州国际摄影协会2026年首次会长秘书长会议召开

- 摄影采风招·邂逅淇澳岛:捕候鸟翩跹,寻古村烟火,追海上霞光

- 国际摄影协会 2025 年度总结评选工作的通知

- 甘肃分会走进定西通渭常家河山楂小镇旅游景区开展"红果满枝迎丰岁·山楂小镇庆佳节"为主

- 关于成立深圳南山俱乐部的聘任通知

- 《聚焦美丽中国 | 百名摄影师作品全球巡回展》(晋中)开幕新闻通稿

- 聚焦美丽中国·百名摄影师作品全球巡展深圳站盛大开幕

- 聚焦美丽中国 · 百名摄影师作品全球巡回展(深圳站)即将启幕

- 汇聚光影·共创视界——国际摄影艺术交流群作品征稿

- "手机看世界"手机摄影大赛特等奖获得者——杨晓武

- 国际摄影协会湖南长沙分会成立一周年庆典暨"德尔奇杯"摄影比赛颁奖圆满举行

- 关于"摄狗智能眼镜杯"IPA第十五届国际摄影艺术展"征稿延期通知

- 《揭秘摄影获奖作品的创作技巧与窍门》讲座成功举办